别名:梨轮纹褐腐病、梨粗皮病、梨瘤皮病、梨水烂。

分布为害:梨轮纹病是我国梨树上的重要病害之一,在南方梨产区普遍发生,为害比较严重,可造成烂果和枝干枯死,此病除为害梨外,还能为害苹果,桃、李、杏、山楂等树种。病菌主要寄主有苹果、梨、桃、李、杏、栗、枣、海棠等多种果树。

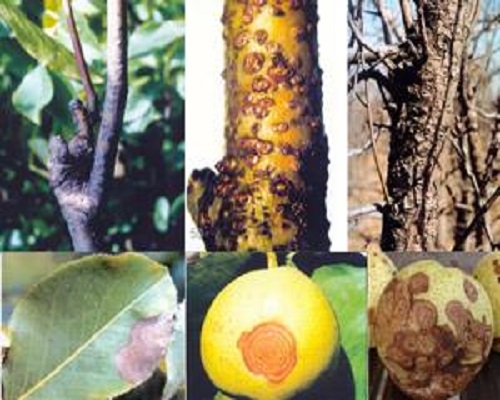

果实受害,主要在近成熟期或贮藏期出现。初期也以皮孔为中心,生成水渍状褐色小斑点,近圆形。病斑扩展迅速,逐渐呈淡褐色至红褐色,并有明显同心轮纹,很快可使全果腐状,病斑不凹陷,烂果不变形,病组织呈软腐状,常发出酸臭气味,并有茶褐色汁液流出。病部表面产生很多黑色小粒点,散生,不突破表皮。有的病果失水后可呈黑褐色僵果。近年,有将果实腐烂称为苹果(梨)果实轮纹病。

叶片受害,病斑多为圆形或不规则形,褐色,常具轮纹,直径0.5-1.5cm。后期病斑呈灰白色,条件适宜时,病部也能产生黑色小粒点,叶片上病斑较多时,易造成早期落叶。

病原:病原为无性态轮纹大茎点菌.,属半知菌亚门真菌。有性态贝伦葡萄座腔菌,属子囊菌亚门真菌。

发病规律:病菌只要以菌丝体、分生孢子器和子囊壳在病树受害部位越冬,也能在剪锯下来的病枯残枝上越冬,成为翌年的初侵染菌源,病果发生期较晚,很少产生子实体,或虽产生子实体,但孢子不能成熟,故不能成为侵染来源,当年形成的病斑不产孢子,病菌仅在越冬部位于生长期不断形成孢子,陆续侵染枝干和果实。如此多次发生的侵染均属初次侵染,而无再次侵染。春季气温15°C,相对湿度80%以上及遇雨时,病菌大量散发孢子。北方地区正常年份孢子在4-6月生成,7-8月为孢子散发高峰;南方地区2月下旬孢子即能产生。孢子借雨水冲溅传播,传播距离般不超过10m,远距离传播主要通过苗木调运,病菌经皮孔或伤口侵入。2-8年生枝条均可被害。花前仅侵染枝干,花后枝干、果实均可受害,谢花后直至采收,只要遇雨,皆可侵染果实,以幼果期、雨季侵染率最高。

防治措施:

(1)培育无病壮苗,严禁栽植病苗。培育苹果、梨苗应选择无病区,采用的接穗,接芽必须从无病树上获得。新建果园或果园补栽幼树时,应严格检验,病苗一律不得定植。

(2)加强果园管理,壮树抗病。合理修剪,调节树体负载量,控制大小年发生;以有机肥、绿肥为主,辅以化学肥料,进行秋季施肥。增强树势,提高树体抗病力。及时防治其它病害及蛀于害虫,减少各种伤口,防止枝、果受害。在果实幼果期套袋,防止被害侵染。

(3)搞好果园卫生,减少菌源数量。及时剪除病枝,摘掉病果,修剪下来的病残枝干等要集中烧毁。

(4)在落花后开始用80%多菌灵可湿性粉剂800-1 000倍液,或40%福美肿可湿性粉剂50-100倍液,涂抹病疤,或80%多菌灵可湿性粉剂800倍液+90%乙磷铝可溶性粉剂600倍液,或40%氟硅唑乳油8000倍液,或61%乙铝锰锌可湿性粉剂500倍液,或10%苯醚甲环唑3000倍液等。喷药时要求细致周到,以不滴水为宜。应坚持雨后喷药,做到雨多多喷、无雨不喷,在药剂残效期外逢雨必喷。