分布为害:大豆锈病分布于广东、湖北、江西、云南、安徽、江苏,福建、台湾、海南、广西等23个省份,重病区在北纬27°以南,轻病区主要在北纬27°-35°,有从南向北蔓延的趋势。发病后般损失10%-30%,部分田块高达50%,早期发病甚至造成绝收。

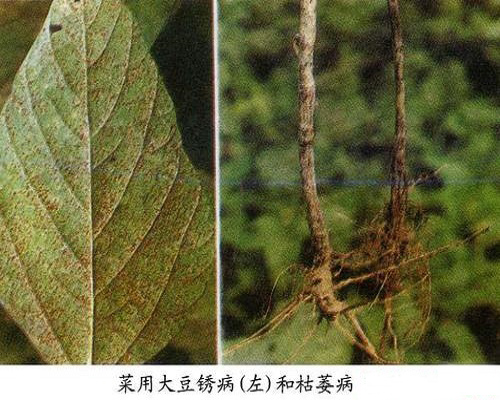

症状:整个生育期均可发病,主要侵染叶片,也可为害叶柄、茎杆。发病初期叶片上出现褐色小点,以后病斑逐渐扩大,呈黄褐色,红褐色,紫褐色成黑褐色小斑,病部逐隆起,形成夏孢子堆,单个病斑约1mm左右,病斑密集时,形成被叶脉限制的坏死斑,病斑表皮破裂,散出很多锈色夏孢子。生育后期,在夏孢子堆四周形成黑褐色多角形稍隆起的冬孢子堆。孢子堆在叶片的背面或正面,表皮不破裂。植株一般先从下部叶片感病,向上蔓延、叶片迅速发黄,并提早脱落。密布孢子堆的叶片变黄干枯,引起早期落叶。发病早的植株矮小,豆荚数量显著减少,籽粒不饱满。叶柄和茎发病,症状与叶片症状相似。

病原:病原为豆薯层锈,属担子菌亚门真菌。

发病规律:温度、南量和雨日数是造成病害流行的关键因素。降雨量大、降雨日数多、持续时间长,发病重。一般插种早,发病严重,晚播发病轻;越接近成熟期,发病越严重。

防治措施:

(1)选用抗病或耐病品种。

(2)适当调整播种期,避开病害发生高峰时期。

(3)采用单种种植方式,避免问套种,以便增加通风透光,减轻为害。

(4)采用高畦或垄作,合理密植,开沟排清,降低田间湿度。适当增施磷、钾肥。

(5)发病初期喷洒药剂防治,每隔10天左右喷1次,连续喷2-3次。选用15%粉锈宁可湿性粉剂1500倍液,或75%百菌清可湿性粉剂750倍液,或50%萎锈灵乳油800倍液,或亩用30%苯甲丙环唑乳油20-30ml对水喷雾,成50%

硫磺悬浮剂300倍液,或70%代森锰锌可湿性粉剂500倍液,或70%甲基硫菌灵可湿性粉剂500倍液,或10%抑多威乳油3000倍液,或6%乐必耕可湿性粉剂1 000倍液。

如果您对科莱茵水溶肥感兴趣,或想了解更多水溶肥知识,您可以点击在线留言给我们留言,或拨打 400-699-2268 向我们咨询,我们诚挚欢迎您的来电!