别名:马铃薯立枯丝核菌病,马铃薯黑色粗皮病,马铃薯茎溃疡病。

分布为害:马铃薯种植面积逐渐扩大,重茬问题较为普遍。在马铃薯种植区黑痣病日趋加重,且发病较为普遍,一般可造成马铃薯减产15%左右,个别年份可达全田毁灭,严重影响着马竹薯的产量与品质。该菌除侵染马铃薯外,还可侵染碗豆。

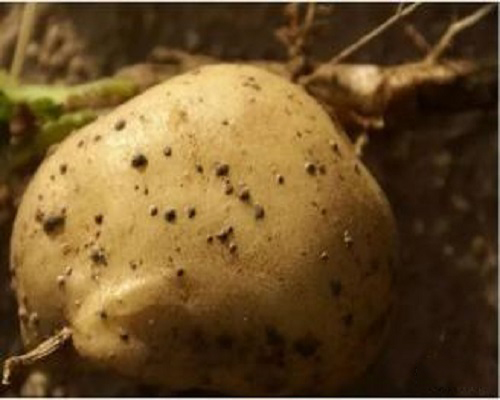

症状:主要为害幼芽。茎基部及块茎。幼芽染病,有的出土前腐烂形成芽腐,造成缺苗。出土后染病,初植株下部叶片发黄,茎基形成褐色凹陷斑,大小上1-6cm。病斑上或茎基部常胆覆有灰色菌丝层,有时茎基部及块茎生出大小不等形状各异、块状或片状、散生或聚生的菌核;轻者症状不明显,重者可形成立枯或顶部萎蔫,或叶片卷曲呈舟状,心叶节间较长,有紫红包色素出现、严重时,茎节腋芽产生紫红色或绿色气生块落,或地下茎基部产生许多无经济价值的小马铃薯,表面散生许多黑褐色菌核。

病原:病原为立枯丝核菌,属半知菌亚门真菌。

发病规律:以病薯上或留在土壤中的菌核越冬。带病种薯是翌年的初侵染源,也是远距离传播的主要载体,马铃薯菌生长期间病菌从土壤中根系或茎基部伤口侵入,引起发病。该病发生与春寒及潮湿条件有关。播种早或播后土温较低。

防治措施:

(1)选用无病种薯,培育无病壮苗,建立无病留种田。

(2)发病重的地区,尤其是高海拔冷凉山区,要特别注意适期播种,避免早播。

(3)一旦田间发现病株,应及时拔除,在远离种植地块处深埋,病穴内撒入生石灰等清毒。

(4)播种前马铃薯块茎用50%福美双可湿性粉剂1000倍液浸种10分钟,或用50%异菌脲0.4%溶液浸种5分钟。也可用30%苯醚甲丙环乳油3000倍液,或20%甲基立枯磷乳油1000倍液,或23%噻氟菌胺悬浮剂,每亩用量14-20ml对水40-60l茎叶喷雾。